私たちの頭の中にある「脳」は、ピンクがかった灰色で、卵のような楕円形をした柔らかい臓器です。重さは生後約400g、成人で約1,400g1。体重のわずか2%ほどしかありません。

この小さな脳が呼吸や心拍など命に直結する根幹部分をはじめ、全身の運動、目や耳などからの感覚の処理、思考や記憶、感情のコントロール、さらには言葉によるコミュニケーションまで、私たちの「生きる」すべてに深く関わっているのです2。

ここでは、そんな多機能な脳の構造や役割について、深く理解してみませんか。

脳の全体像について

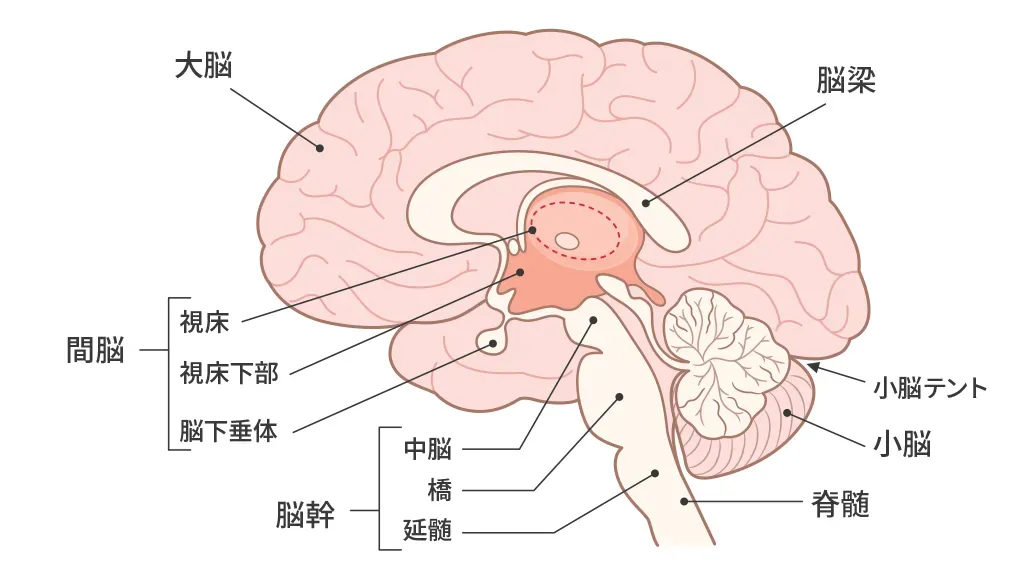

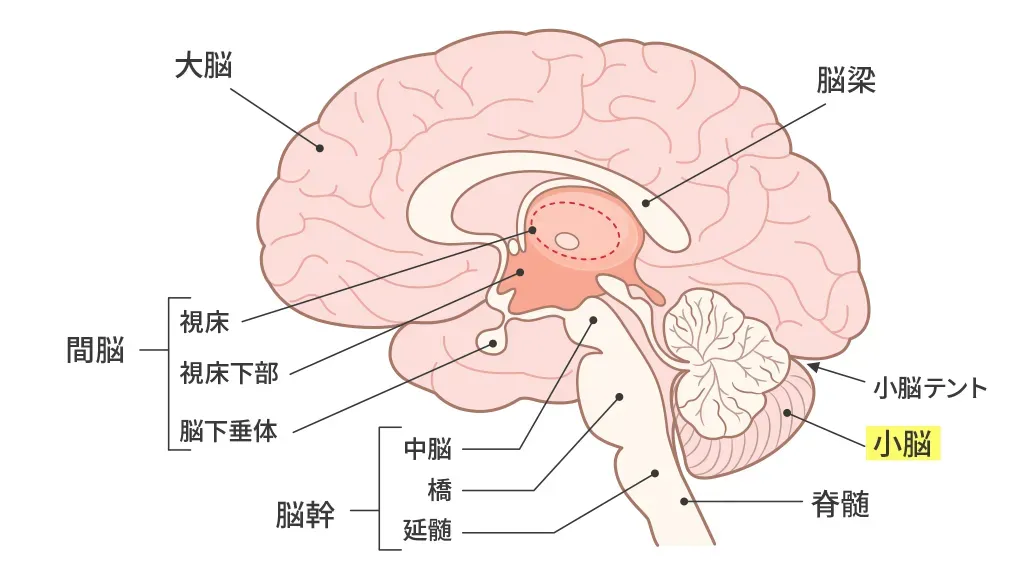

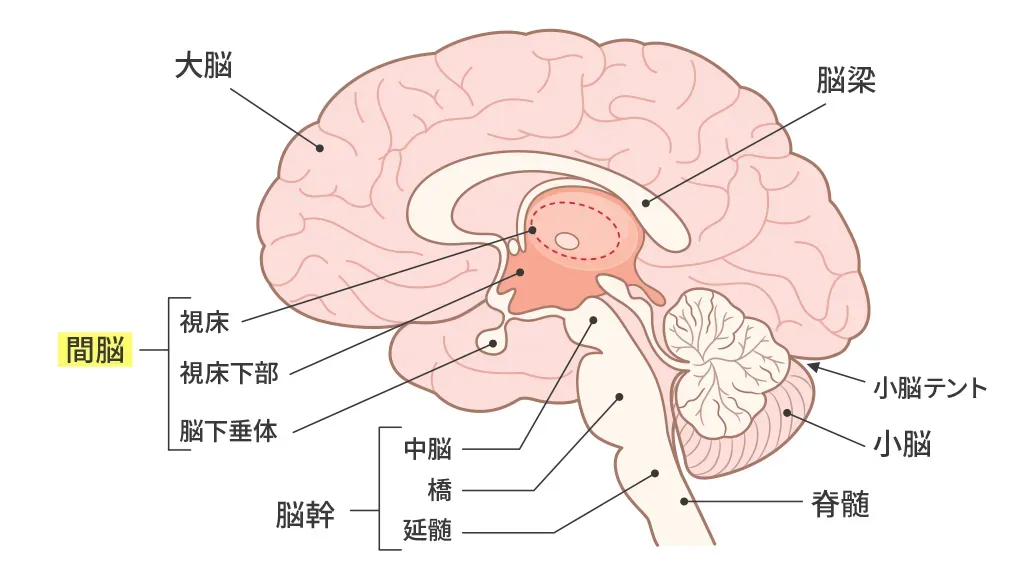

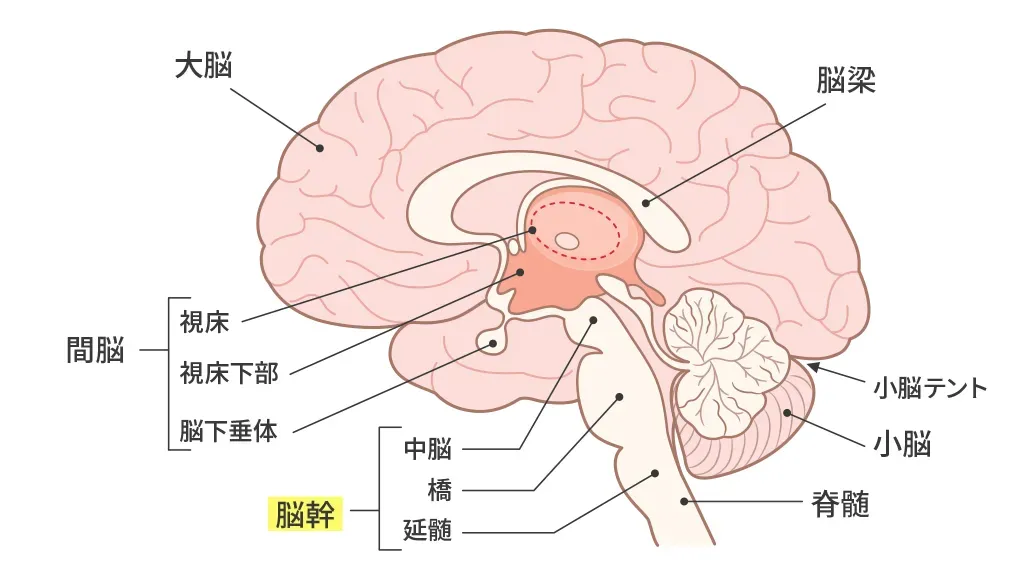

まずは脳全体を見てみましょう。脳は、大脳、小脳、間脳、中脳、橋(きょう)、延髄という6つの構造から成り立っています3。

このうち、中脳、橋、延髄をまとめて脳幹とよびます3。ただし文献によっては、間脳が脳幹に含まれていることもあります4。

これらの脳の構造は、脊髄とともに「中枢神経系」という身体の司令塔の役割を担います。そして、身体の末梢へと指令を伝達したり、末梢の情報を中枢に伝える「末梢神経系」という束状の神経の道へとつながります4。

脳の中のそれぞれの部位について、次から詳しく見ていきましょう。

【コラム】脳が消費するエネルギーはどれくらい?

人間の脳は、身体全体のエネルギーのおよそ20%を消費しています2。脳の重さが全体重のおよそ2%であることを考えると、実に多大なエネルギーを要する臓器と言えるでしょう。

ところで、私たちがものすごく集中して思考しているとき、脳の活動量は増えるのでしょうか? 実は、覚醒や集中状態には依存せず、1日を通してほぼ一定にエネルギーを消費することがわかっています2。

大脳:考える司令塔

大脳は人格、記憶力、情緒、判断力などの高等な機能を担っており、私たちに”人間らしさ”があるゆえんは大脳にあると考えてもよいでしょう4。特に、大脳皮質とよばれる部分は、建築・科学・あらゆる芸術を含む文明の創造や抽象的思考を可能にしたといっても過言ではありません5。

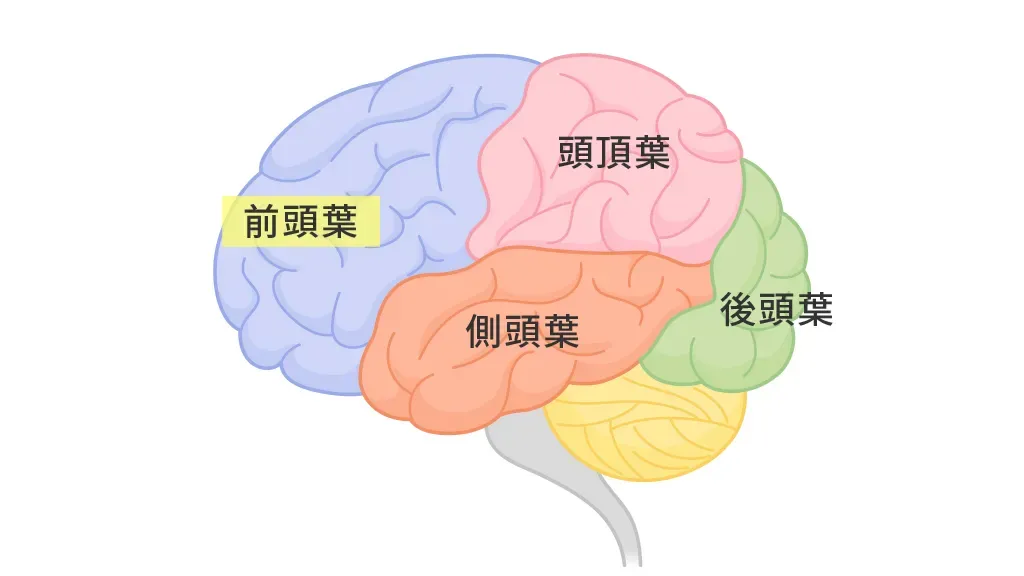

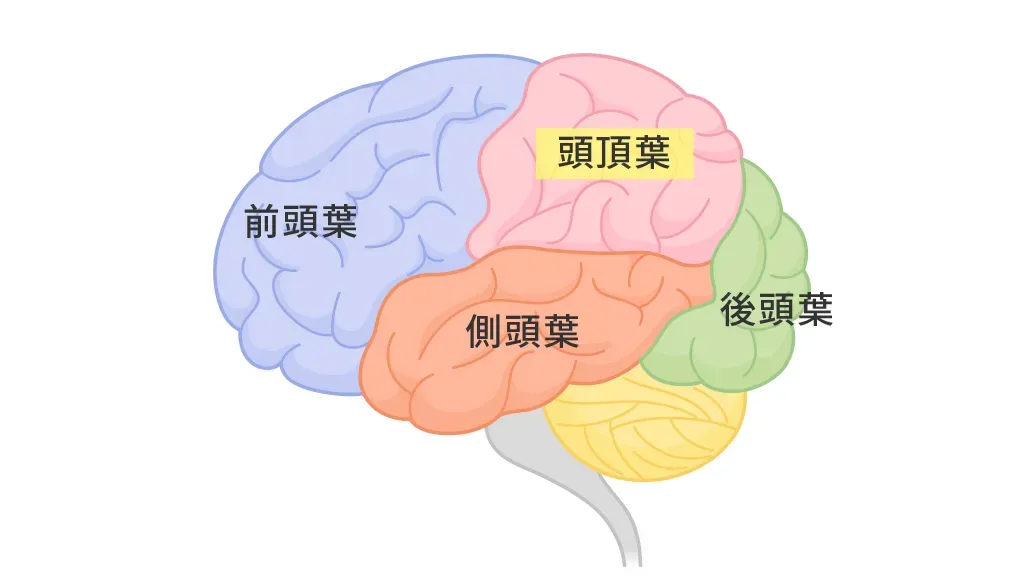

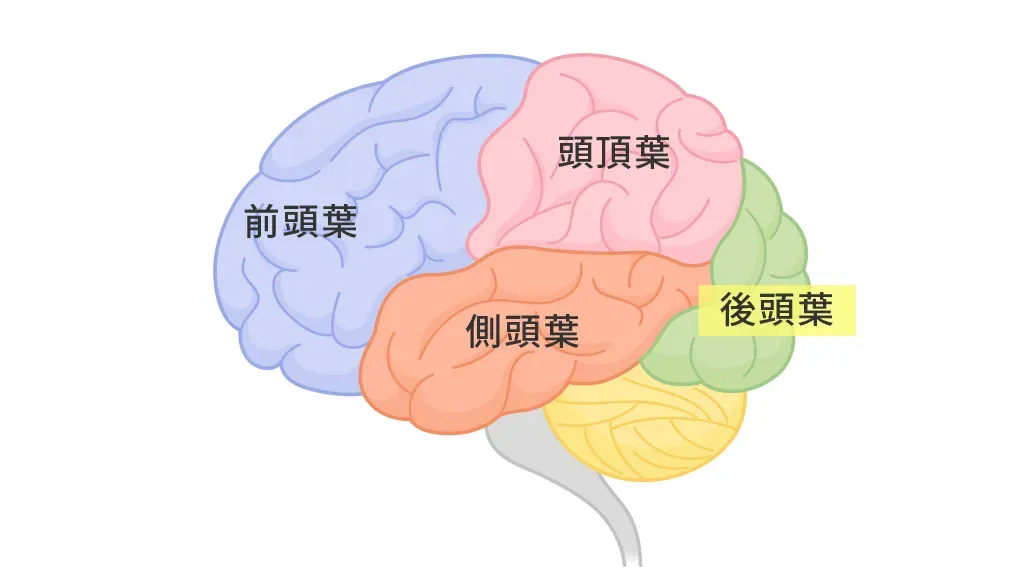

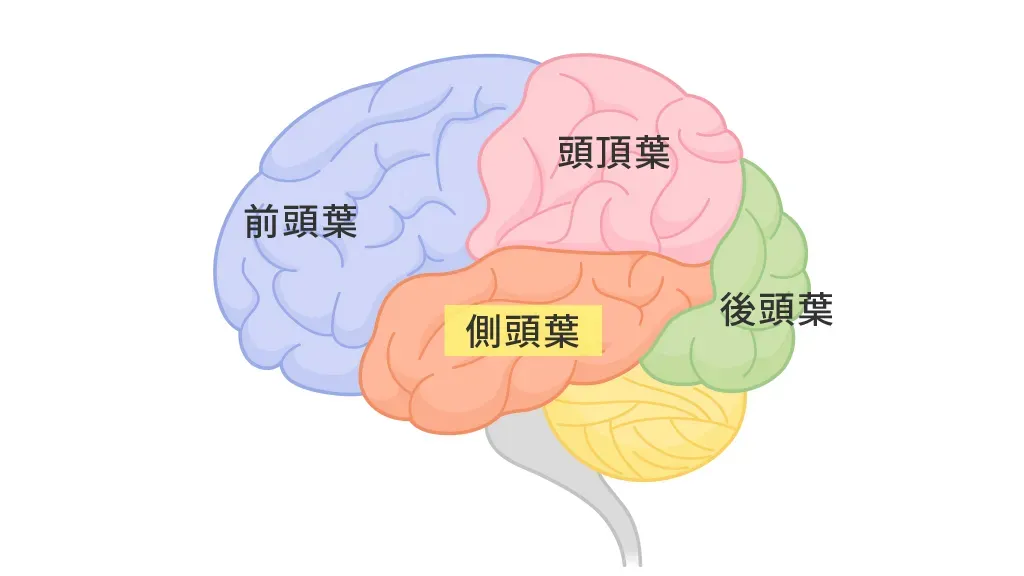

左右の大脳半球は脳梁(のうりょう)という神経の束で結ばれており、それぞれの半球は前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉に分かれ、それぞれの部位が特徴的な役割を担っています4。

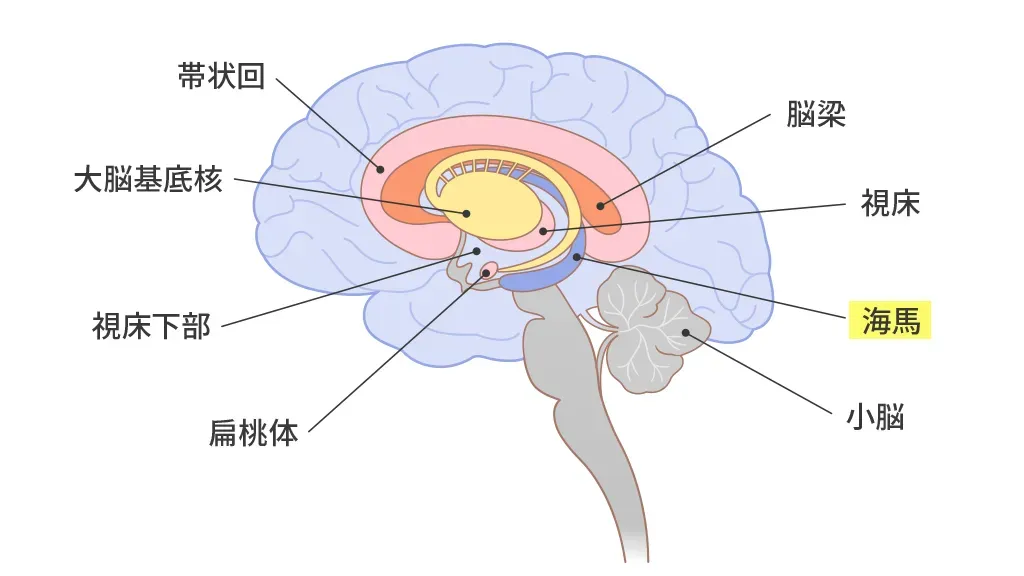

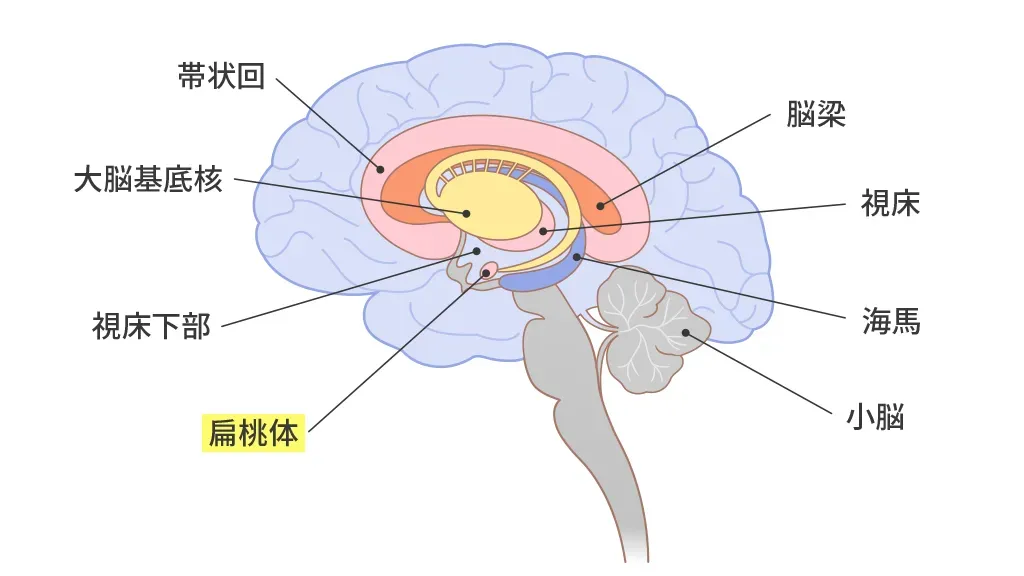

これら4つの頭葉は、大脳皮質という神経の細胞が集まった層構造で成り立っています6。大脳皮質の下には、大脳基底核、海馬、扁桃体などの構造物があります3。これらも含めて、大脳各部位の特徴や役割を見ていきましょう。

【コラム】脳のしわをすべて伸ばして広げるとどれくらい?

脳の表面は無数の神経細胞が折り重なって構成されており、その細胞シートを広げると、約2,300cm2になると言われています2。これは、新聞紙1枚分と同じくらいの面積です。限られた頭のスペースに、これだけ広大な情報処理システムが詰まっているとは驚きです。

前頭葉:言語・認知機能・情動の制御や身体の動きに関わる

前頭葉は主に言語、認知機能、情動の制御や身体の動きの計画に関わっています3。前頭連合野、運動野、運動前野、補足運動野などに分けられ1、ヒトでは前頭連合野が大きく発達しています。

前頭連合野が大脳皮質表面に占める割合は約30%で、現存する最も近い類人猿に比べて、約3倍も大きく進化しているといわれています6。さらに、前頭連合野は成人期まで発達を続け、情動の処理や複雑な認知能力を担う、独自かつ高次の機能ネットワークを形成します7。

ヒトの進化や人間らしさそのものは、この前頭連合野のおかげかもしれません。

【コラム】前頭葉の秘密を明かした事故:彼はもはやゲージではない

19世紀半ば、アメリカで鉄道工事の監督を務めていたフィニアス・ゲージは、有能でリーダーシップにあふれ、周囲からの信頼も厚い人物でした。しかし1848年、作業中の爆発事故により、長さ1mを超える鉄棒がゲージの頭部を貫通し、前頭葉を大きく損傷します。奇跡的に一命をとりとめましたが、事故後のゲージはかつてのゲージとはまるで別人でした。感情のコントロールが難しくなり、怒りっぽく、計画的に物事を進めることも苦手になってしまったのです8。

この出来事は、脳の前頭葉、特に前頭連合野が感情や意思決定、社会的行動などをつかさどることを示す重要な手がかりとなり、現代の脳科学にも大きな影響を与えました。

頭頂葉:温度覚や痛覚・触覚など身体中の感覚を識別

頭頂葉は、前頭葉の後ろ側に位置しています。温度覚や痛覚、触覚など身体中の感覚を識別します。また、身体の位置や運動に関する情報を統合するはたらきもしています。空間認識に長けているので、ものの奥行きを判断したり、服の袖を上手に通したりなどの日常動作にも役立っています9。

後頭葉:視覚に関するすべての面で重要な役割を担う

後頭葉は、前頭葉と頭頂葉のさらに後方にあります。視覚に関わる領域を含んでおり、目から情報を受け取って処理・統合するまで、視覚に関するすべての面で重要な役割を担っています3。

側頭葉:耳からの情報を処理する

側頭葉は、大脳の側面、後頭葉の前方下部に位置しています。

主に聴覚に関わる領域で、耳からの情報を処理するのに重要なはたらきをしています3。音楽のリズムやメロディーを理解したり、言語ではない環境音を聴いてそれが何であるかを認識することができます10。

また、側頭葉の内側には記憶を担う海馬や扁桃体も含まれています。

海馬:記憶の形成において重要な部位

海馬を含む大脳辺縁系(辺縁系)は、脳の内の側部に位置し、認知、情動発現、および記憶形成のすべての過程に関与しています11。海馬は、記憶の形成において重要な部位です。人・場所・もの・出来事などの記憶はまず海馬で蓄えられます3。その後、大脳皮質の各領域を結びつける配線盤のような役割を果たします11。

扁桃体:行動や感情を生じさせる

扁桃体も海馬と同じく大脳辺縁系(辺縁系)に含まれ、認知、情動発現、および記憶形成のすべての過程に関与しています11。特に、感覚刺激に対する情動的評価(快か不快かなど)を行い、行動や感情を生じさせるとされています11。

【コラム】顔がわからない・人が怖い…脳の“対人認識”が関係しているかも?

読者のなかには、認知症のご本人に「どなたですか?」と聞かれ、ショックを受けた経験がある方もいらっしゃるかもしれません。認知機能の低下が進むと、人の顔が覚えられない、家族の顔がわからないといった症状がみられることがあります。相手が誰なのかわからないのは、本人も家族も戸惑うことでしょう。

「顔がわからない」、「知っているはずなのに」といった症状は、顔を見分けたり覚えたりする脳の働きに変化が起きているためと考えられます。

認知機能の低下にともない、顔を見ても誰かわからなくなることがありますが、認知症にみられる失認の一種で、相貌失認(そうぼうしつにん)と呼ばれています12, 13。

家族や親しい友人、有名人など、本来なら見ればすぐにわかるはずの顔がわからなくなるのが特徴です14。顔を判別するネットワークの一部が障害されて相貌失認が起こる可能性は高いですが、詳しい仕組みはまだ明らかになっていません15。

また、認知機能の低下が進むと「顔はわかるけれど、自分とどういう関係なのかわからない」という人物の見当識障害がみられることもあります12,14。

他人が知人に見える、映像作品の登場人物が区別できない、といった症状は、生まれつき顔を見分けるのが苦手な方(先天性相貌失認)に主にみられます7。このような症状は、認知症による相貌失認でもみられる可能性もあるため、参考までに紹介しました。

どのようにして顔を認識しているのか

私たちが人の顔を見て「顔だ」と認識したり、「この人は〇〇さんだ」と見分けたりできるのは、脳の中に顔の情報を処理するネットワークがあるからです。

主に以下の3つの領域が中心となり、連携して働いています16。

①紡錘状回顔領域

顔を見ると特に強く反応する脳の領域です。「これは顔かどうか」を見分けるだけでなく、「この顔=〇〇さん」まで識別する働きがあります。また、人の顔には反応しますが、モノ(椅子や車など)にはあまり反応しません。

②後頭葉顔領域

頭の後ろにある領域です。目や鼻、口などの顔のパーツや特徴に反応します。顔全体よりも、部分的な情報に敏感です。

③上側頭溝

顔の動きや変化する情報(表情、視線の向き、口の動きなど)を読み取る部分です。

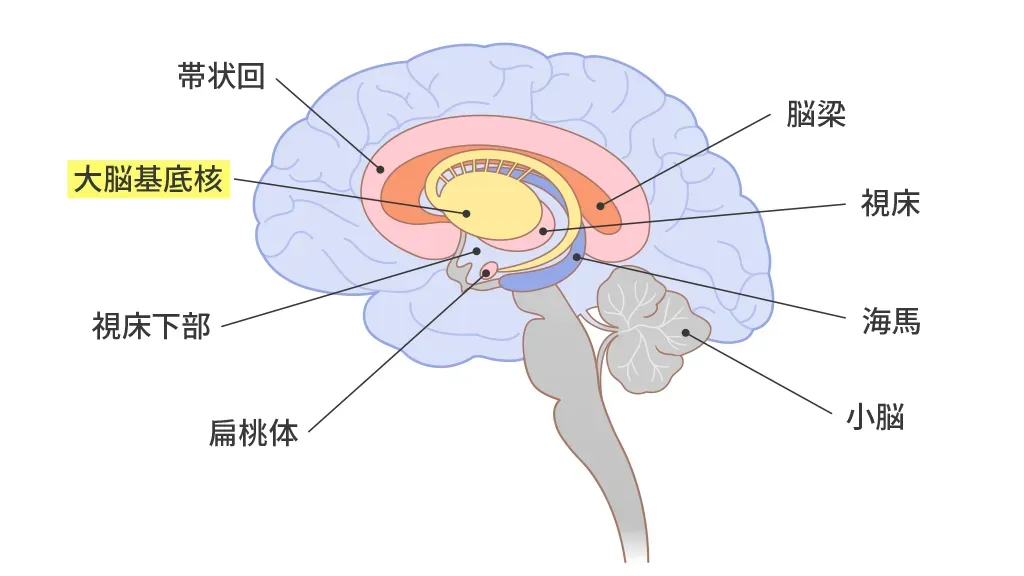

大脳基底核:運動制御と運動学習の担い手

大脳基底核は、左右の大脳半球の深い部分にあり、尾状核、被殻、淡蒼球、視床下核、黒質などを含んでいます。主に運動制御と運動学習を担い、さらに感情処理、目標指向行動などの運動以外の高次な役割を果たすともいわれています17。

小脳:身体の動きの調整役

小脳は、延髄と橋の後ろ側にある、こぶしほどの大きさの膨らみです18。脳の中では大脳の次に大きく、表面には多数のしわが見られます18。小脳の重要な役割は、平衡感覚の調節です。手足の運動や目の動き、ろれつなどの動作のバランスをとります9。

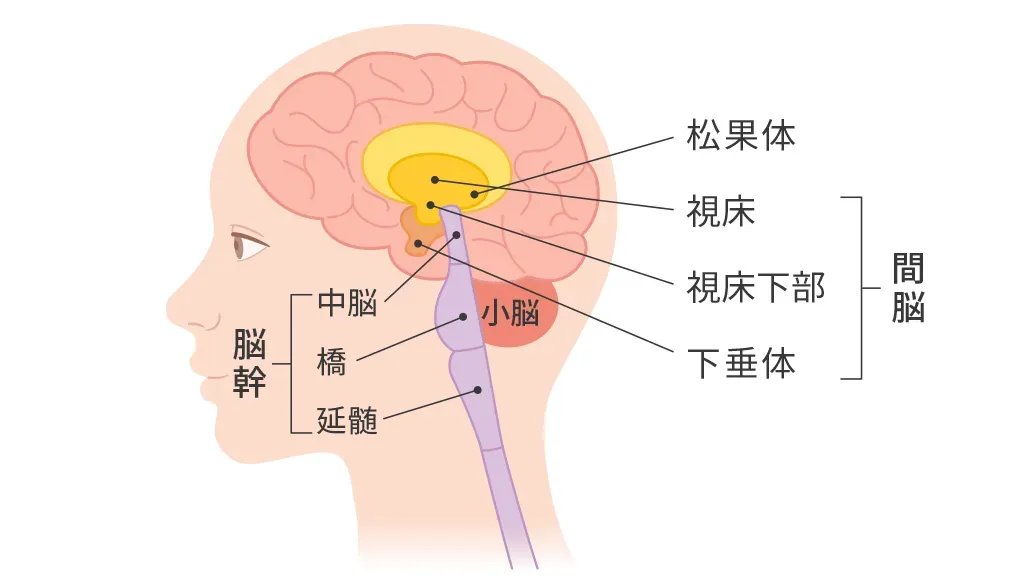

間脳:自律神経やホルモンのまとめ役

間脳は中脳と大脳半球の間に位置しており、それ自体は大脳半球に大きく覆われています。間脳を構成する視床と視床下部に分けて、役割を見ていきましょう。

視床:感覚情報の中継地点

視床は、感覚情報の中継地点です。皮膚や目、耳など身体にある様々な感覚器官から送られてくる情報は、視床を通り、無意識下での反射的な行動を起こします18。たとえば、熱いものに触ったときサッと手を引っ込めるのは、視床での反射によるものです。

視床下部:身体の恒常性の維持や多彩な生理機能を調整

視床下部は、自律神経系や内分泌系を介して、身体の恒常性の維持や、多彩な生理機能を調節しています19。視床下部は、自律神経系と神経内分泌系(ホルモンなど)を統合する中枢で、身体の生命維持において大きな役割を果たしています。本能・情動行動、交感神経・副交感神経、成長ホルモンや水分調整をするホルモンの分泌調整、疼痛制御など、さまざまな領域のバランスをとっています19。

脳幹:命を支える生命線

脳幹は、脳の深い部分にある細長い構造です。脳神経核と呼ばれる神経細胞の集まりがいくつも存在しており、頭や顔の皮膚・筋肉などからの感覚情報を受け取ったり、それに応じた運動の指令を出したりしています3。

また、脳幹は背骨の中を通る脊髄とつながっており、身体の様々な部位からの情報を脳に伝えたり、脳からの命令を全身に届けたりする中継地点でもあります3。

脳幹の中には「網様体(もうようたい)」という神経のネットワークが存在し、身体の覚醒状態をコントロールする役割も果たしています3。脳幹を構成している中脳、橋、延髄に分けて、それぞれの機能をより詳しく見ていきましょう。

中脳:適切に身体を動かす指示役

中脳は、目と耳からの情報に素早く反応し、適切に身体を動かすよう指示を出す役割を果たしています3。また、眼球運動や瞳孔収縮の反射も担っています18。

ものを見るときにピントを合わせたり、大きな音がしたときに思わず振り向いたりするのは、中脳のはたらきによるものです。

橋:脊髄や延髄から大脳へと情報を連絡する通路

橋は、下部にある脊髄や延髄から大脳へと情報を連絡する通路にあたります18。集まる情報の中には、橋で中継されたのち小脳へと伝達されるものもあります。

延髄:生命の維持を行う上で不可欠な機能

延髄には、食物の嚥下や嘔吐、咳、くしゃみ、唾液や涙液の分泌などの反射、および呼吸運動や心臓運動、血糖値などの調節を行う中枢があります18。生命の維持を行う上で不可欠な部分です。

【コラム】脳は痛みを感じない?

私たちが「痛い!」と感じるとき、その情報は、身体の痛覚神経を通って脳へと送られて初めて“痛み”として認識されます。しかし、脳そのものには痛覚の受容体が存在しません2。つまり、脳は自分自身の痛みを感じることができないのです。

日常でよく経験する頭痛の多くは、頭周囲の筋肉の圧痛や、脳の外側を覆う血管(硬膜血管)やその周囲に分布する三叉神経終末が関与する、神経の炎症や血管の拡張が影響していると考えられています。ただし、クモ膜下出血などのように、出血によって脳内の神経が強く刺激され強い痛みを感じるケースもあります。

脳を守るしくみ

私たちが生きる上で、非常に重要な役割を果たしてくれている脳。そんな大事な脳を守るために、特別なしくみが備わっています。

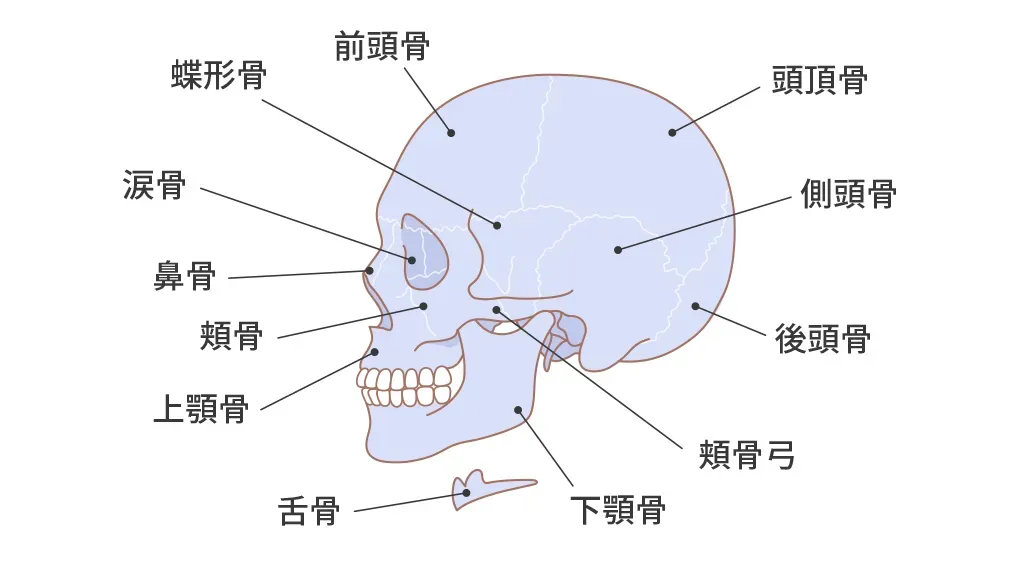

頭蓋:22の骨で構成

脳は、頭蓋と呼ばれる22の骨から構成された容器にすっぽりと包まれています2。頭蓋の最大の役割は、外部からの衝撃や外傷から脳を守ることです。骨同士はしっかりと固くくっついていますが、神経や血管が通る「孔(こう)」という穴と、空気で満たされた「副鼻腔」という空洞も存在しています2。

脊髄液:頭部のクッション

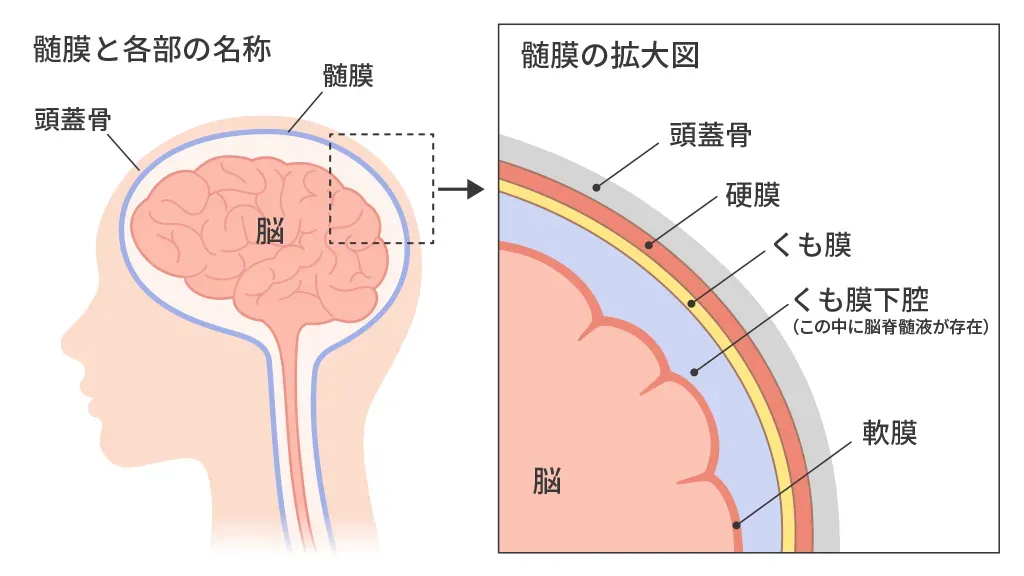

脳は頭蓋に直接触れているわけではありません。髄膜と呼ばれる3層の膜(内側から軟膜、くも膜、硬膜)に包まれています2。さらに、脳脊髄液という透明な液体が、脳の外側のくも膜下腔(軟膜とくも膜の間)と、背骨の中を走る脊髄の周囲を循環しています。また、脳室と呼ばれる脳内の空洞も満たしています。

脳脊髄液の役割は、頭部に衝撃が加わったときにクッションとなって脳を守ることです2。加えて、脳がそれ自体の重みで変形するのも防いでいます。6〜8時間ごとに全量が入れ替わるよう絶えず産生されており、その液量は、頭蓋内の圧力が最適に保たれるよう細かく変化しています。

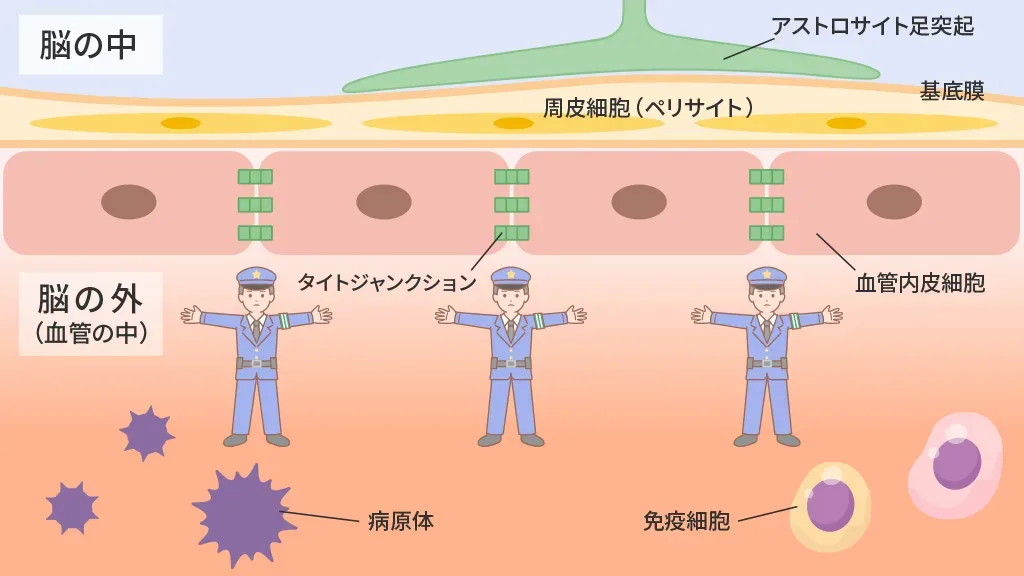

血液脳関門:様々な病原体や有害物質から守る

脳が常に安定してはたらくためには、様々な病原体や有害物質を防がなければなりません。そこで重要な役割を果たしているのが血液脳関門です2。

通常、脳以外の毛細血管では、血液中の液体やウイルス、病原菌などは、血管壁の隙間から容易に行き来が可能です。しかし、脳では血管壁をつくる細胞同士が非常に密に連結しており、物質の出入りが厳しく制限されています。血液脳関門を自由に通過できるのは、酸素や脂溶性ホルモン、脂に溶けやすい物質などのみです2。水に溶ける物質は通過できません。脳と血液の間で必要な物質のやりとりは、アストロサイトという特別な細胞が行っています。

脳内のネットワーク

私たちの脳は、毎日24時間、休むことなく活動を続けています。そんな脳の中では、大量の情報をどのようにやりとりしているのでしょうか?

中枢神経系は興奮の伝導と伝達を行なうニューロン(神経細胞)と、興奮性を持たないものの多様な機能を有するグリア細胞(神経膠細胞)という2種類の細胞から構成されています20。それぞれについて、ひも解いてみましょう。

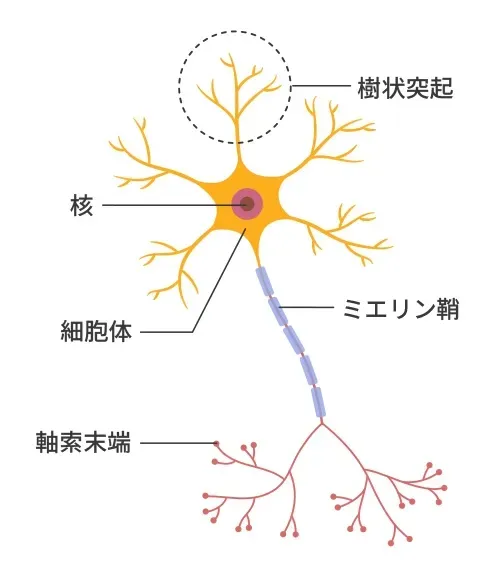

ニューロン:情報の伝達や処理を行う細胞

人間の脳には、約860億ものニューロンがあるといわれています2。ニューロンは、脳や全身に神経信号を電気パルスとして送り、情報の伝達や処理を行う細胞です2。

大半のニューロンは、この図のように、細胞体からたくさんの突起を木の枝のように伸ばしています。その突起の太さはわずか数μmほどです2。このうち、軸索とよばれる1本の長い突起が、次の細胞へ信号を伝える役割を担っています。

ニューロン同士はほとんどの場合、直接つながっていません。接合部にシナプスというわずかな隙間があります。このシナプスにおいて、神経伝達物質という化学物質を受け渡すことにより、細胞間で情報が送られていくのです。

神経伝達物質は少なくとも100種類以上存在することがわかっています2。アセチルコリン、ガンマ-アミノ酪酸(GABA)、ドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニンなどがその代表です。

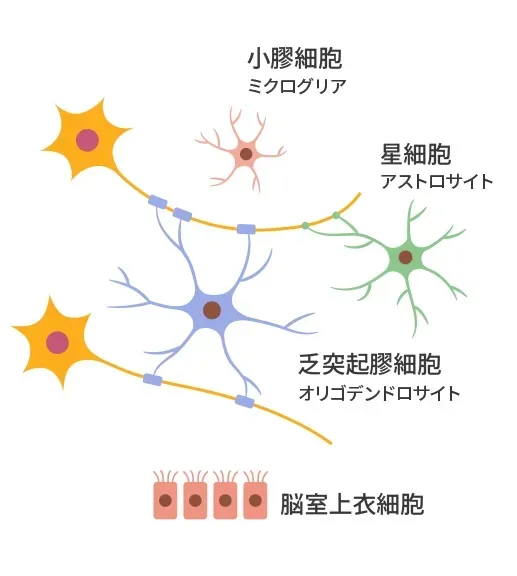

グリア細胞(神経膠細胞):ニューロンの保護・必要な栄養を届ける

神経系が正常にはたらくためには、ニューロンだけでなくグリア細胞の存在も欠かせません。グリア細胞は、ニューロンを保護したり、必要な栄養を届けたり、脳の免疫にも関わったりと、様々なサポートをしています20。

グリア細胞には主に8つのタイプがありますが、そのうち、脳内で主に見られるのは次の4つです2。

脳に多く見られるグリア細胞とその役割

| 名称 | 主な役割 |

| アストロサイト(星状膠細胞) | 血液脳関門のはたらきをサポートしながら、血液と脳(ニューロン)の間での物質交換を担う。 |

| オリゴデンドロサイト(希突起膠細胞) | ニューロンの軸索を覆うミエリン鞘をつくる。ミエリン鞘は軸索上で絶縁体のようにはたらき、電気信号の伝導を速めている。 |

| 上衣細胞 | 脳脊髄液をつくる。 |

| ミクログリア(小膠細胞) | 免疫細胞として、死んだ細胞を除去する。 |

(文献2を参考に表を作成)

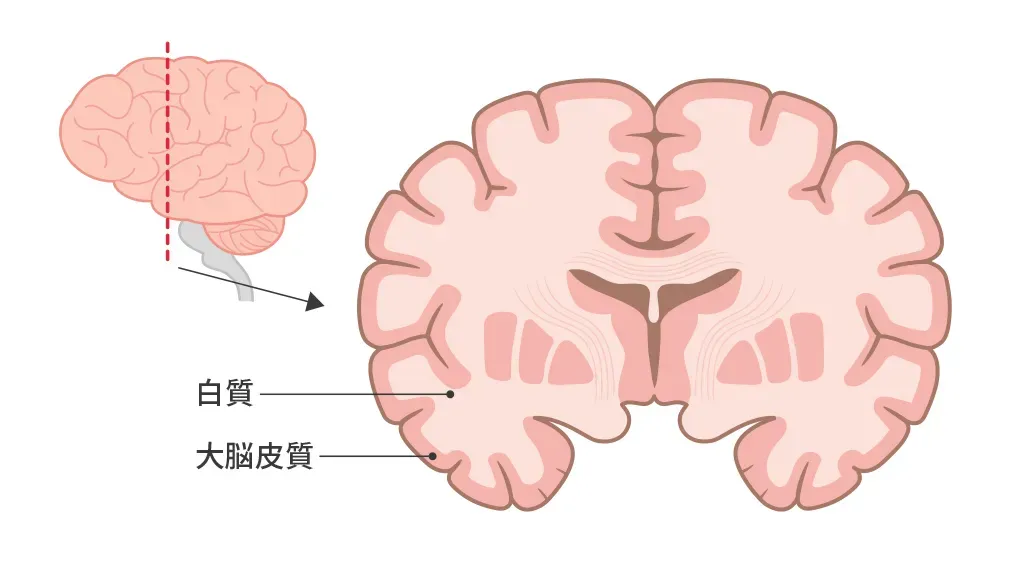

灰白質と白質:神経細胞体や軸索が多く存在

大脳の断面を見ると、灰白色の部分と白色の部分に分かれています。灰白色の部分は灰白質といい、脳の最も外側の層を形成しています。灰白質が灰色なのは、神経細胞体が高密度に存在しているためです21。一方で白色の部分は白質といい、ミエリン鞘に覆われた軸索が多く存在しています。このような色の違いからも、脳内に張り巡らされたネットワークの構造が見てとれるでしょう。

【コラム】見えないものが見える?聞こえない音が聞こえる?“脳と幻覚”のメカニズム

幻覚は、ご本人や周囲に大きな影響を及ぼします。認知症の種類のなかには、幻覚を起こしやすいとされている認知症があります。認知症には、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症などの種類がありますが、幻覚症状を一番起こしやすいのはレビー小体型認知症です22。運動機能が悪くなるパーキンソン症状やリアルな幻覚症状が出現する場合、この疾患を疑います。

次に多いのが、アルツハイマー型認知症となり、前頭側頭型認知症や血管性認知症では幻覚は比較的少ないと言われています22。しかし最近、前頭側頭型認知症の一部に幻覚がよく見られるという報告もあります23。

幻覚が起こるメカニズムとして、複数の異常が関連すると言われており、まだはっきりとわかっていません。レビー小体型認知症では大脳の一部である後頭葉の代謝が低下している24ことやコリン作動性ニューロンが減少していることが一因との報告があります25。

アルツハイマー型認知症ではアセチルコリンなどの神経伝達物質のバランス異常26が、前頭側頭型認知症では疾患の原因となるTDP-43というタンパク質が脳へ蓄積することと幻覚が関連しているとの研究結果があります23。

脳は一生変化し続ける

脳は一度完成したらずっと同じというわけではありません。実は私たちの脳は、生まれてから一生を終えるまで、環境や経験、学習、損傷などに応じて、その形やはたらきを変え続けているのです。このような、脳の変化する力を脳の可塑性と呼びます27。

子どもの脳はとても柔軟で、急速に成長・発達していきます。新しいことをどんどん吸収できるのは、この可塑性が高いためです。

しかし、可塑性は子どもだけに備わっているものではありません。大人になってからも、そして高齢者になってからも、脳は経験や学習を通じて変化し、再編成される可能性を持っています27。

加齢による認知機能の低下に対しても、高齢者の脳に備わった自然な可塑性によって、ある程度抵抗できるのではないかと考えられています27。

脳は、刺激を与えれば変わる臓器です。年齢に関係なく、新しいことに挑戦したり、学び続けたりすることが、脳の健康を保つ秘訣といえるでしょう。

【コラム】大人の脳でも新しいニューロンが生まれる!?

かつては、「ニューロンは大人になると新しく生まれることはない」と信じられていました。ところが近年の研究により、記憶や学習に関わる海馬の一部(歯状回)などで、成体になってからも新しいニューロンが作られていることが明らかになってきました28。

この神経新生は、健康な成人の脳では生涯にわたって続くと報告されています29。一方、アルツハイマー病などにおいてはこの神経新生の量が大きく減少しており、研究者たちの注目を集めています29。