「最近、いつもの料理が美味しく感じない」「痛みに鈍くなった気がする」といったことはありませんか?このような感覚はどのように脳に伝わっているのでしょうか。

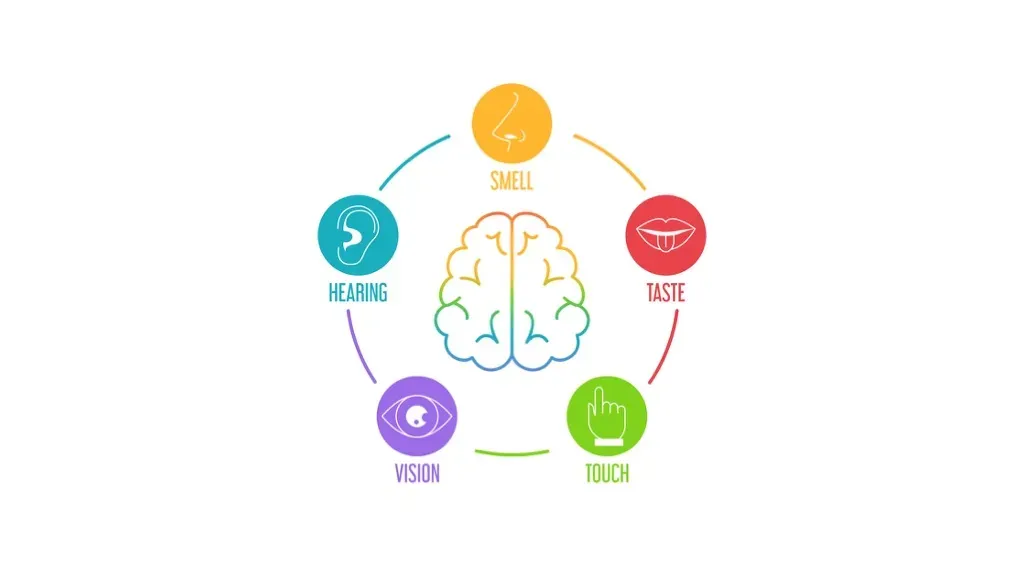

五感と脳のつながり

感覚は、身体の内側や外側からの刺激を主観的に感じ取る働きです。

私たちはいわゆる五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)という感覚を持ち、複雑な脳神経回路を通じて処理されます。

光・音・物理的刺激・化学的刺激などを受け取る感覚受容器、それを脳に伝える感覚神経、そして情報を処理する脳の感覚野が関わります。

感覚野は感覚ごとに異なる領域をもち、さらに連合野と呼ばれる脳のさまざまな領域とネットワークを形成しながら複雑な情報処理が行われています1,2。

感覚の分類

視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚は五感とも呼ばれていますが、生理学的にはより多くの感覚の分類があり、次のようなものがあります2, 3。

- ・ 体性感覚:触覚、痛覚、温度覚、位置覚、振動覚

・ 特殊感覚:視覚、嗅覚、聴覚、味覚

・ 内臓感覚:臓器感覚(尿意・便意など)、内臓痛覚

鈍感・過敏になる仕組み

脳の感覚処理ネットワークがうまく働かなくなることで、感覚が鈍くなったり過敏になったりします。

1つの感覚だけではなく、複数の感覚が同時に変化することも少なくありません。こうした変化は生活全体に影響し、行動や気分にも波及します。

高齢になると、加齢に伴い、「見えにくい」「聞こえにくい」「味が変わった」などの五感の変化が生じると言われています4。

体性感覚の変化

身体の表面に分布する体性感覚には、触覚、痛覚、温度覚などが含まれます。

痛みや熱さに対する感覚が鈍くなることで、お湯の熱さを感じ取れずにやけどしたり、怪我や身体の病気に気がつかずに発見が遅れたりする場合があったり、感覚が過敏になって原因がはっきりしない頭痛や全身の痛みを感じたりする方がいます5。

ある研究では、アルツハイマー型認知症や前頭側頭型認知症では、約半数からそれ以上の方に痛みや温度感覚の変化が報告されています4。

このような変化の背景には、視床(ししょう)や島皮質(とうひしつ)など、体性感覚の処理に重要な脳領域の萎縮も関係していると考えられています4。

体温調節や発汗は、主に自律神経によって制御されています。自律神経は感覚そのものには含まれませんが、温度覚と連動し、体温調節に重要な役割を果たします。

この仕組みに障害が生じることで、過度に汗をかく、ほとんど汗をかかない、高体温や低体温になるなどの異常がみられます。

特殊感覚の変化

味覚や嗅覚の特殊感覚の変化は、食事の楽しみを奪うだけでなく、生活の安全にも関わります。味や匂いを感じにくくなると食欲が落ち、栄養バランスが崩れ、身体の不調につながることがあります。

また、嗅覚が鈍感になると、ガス漏れや焦げた臭い、腐敗臭など危険を知らせる信号を察知できません。さらに、体臭や口臭に気づきにくくなり、清潔を保つ習慣が乱れることもあります。

まとめ

五感と脳のつながりは、感覚受容器から視床を経て大脳皮質に至る複雑な神経回路によって成り立っています。この神経回路の働きに異常が生じると、感覚の変化が現れることがあります。

これらの感覚の問題は、視床や島皮質などの脳領域の機能異常と関連しており、個々の特性に応じた適切な支援が重要です。感覚の変化は生活全体に影響を与えるため、早期の気づきが求められます。