「休んでも頭の疲れが取れない」「集中力が続かなくてミスが増えた」このような経験はありませんか? 実は、こうした症状は「脳疲労」と呼ばれる現象かもしれません。

しかし、「脳疲労」という言葉を聞いたことがあっても、本当に医学的に存在する現象なのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

この記事では、脳神経内科の医師が、脳疲労の原因とメカニズムから、脳疲労の解消法まで、医学的根拠に基づいて、わかりやすく解説していきます。

脳疲労とは?医学的に解説

脳疲労は、実際に存在するということが、近年の研究からわかってきています。

「脳疲労」という言葉は、テレビや雑誌などで目にすることがありますが、医学的には「精神的疲労(mental fatigue)」として知られており、多くの研究で確認されている現象です1。

精神的疲労とは「一時的に注意力や判断力を低下させ、作業効率を落とす状態」と定義されています 1。

Kunasegaranらは、この精神的疲労によって注意力や情報処理能力が低下することで、ケアレスミスが増えたり判断に時間がかかったりするようになると報告しています 1。

つまり、脳の疲れは決して気のせいではなく、医学的に確認されている現象なのです。

脳疲労のメカニズム|グルタミン酸の蓄積

では、なぜわれわれ人間の脳は疲れるのでしょうか? 近年の脳科学の研究により、その一端が明らかになっています。

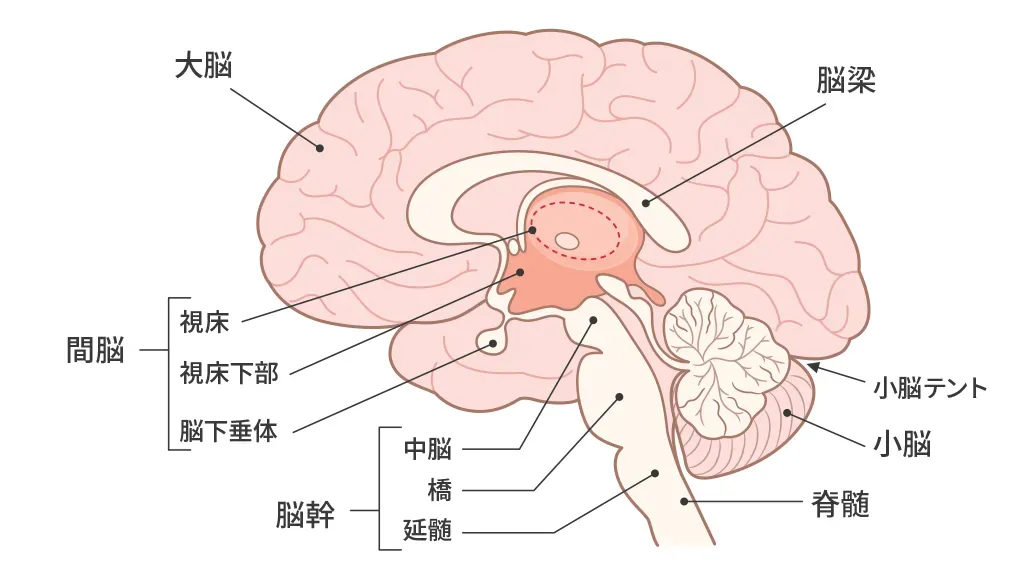

人間が難しい課題に何時間も取り組むと、脳の前頭前野(思考や意思決定をつかさどる部位)に負担がかかり、グルタミン酸などの神経伝達物質の老廃物が蓄積することが、Wiehlerらの研究によってわかりました 2。

このグルタミン酸の蓄積は、神経細胞間の情報伝達を妨げるほか、過剰になると神経細胞にとって有毒となる可能性があると報告されています2。

グルタミン酸の蓄積が引き金となり、脳が活動を続けるための「コスト」が上昇することによって、一種の制御メカニズムが働くと考えられています。そして、このコストの上昇が、無意識のうちに高負荷な作業を避けさせ、脳を過剰な負担から守る働きをしていると推測されています²。

つまり、脳疲労とは「脳を守るためのブレーキ」であり、無理な集中を続けないよう「休息を促すアラーム」の役割を果たす可能性が医学的に示唆されています。

脳疲労を放置するとどうなるの?海外の研究報告

脳疲労のサインを無視して働き続けると、私たちの心身にはさまざまな悪影響が現れてきます。

まず、集中力や判断力がさらに鈍り、ケアレスミスが増えて仕事の効率が大幅に落ち込みます1。

また、Grillonらは、脳が疲れた状態では感情のコントロール力も低下するため、ストレスに対して過敏になりイライラしやすくなる傾向があると報告しています 3。その結果、対人関係にも悪影響が及び、人に当たってしまったり、ミスによるトラブルが増えたりする可能性もあります。

さらに、慢性的なストレスによって脳疲労が深刻化し、燃え尽き症候群の状態になると、うつ症状や不眠といった心理的な不調や、さまざまな身体疾患につながる可能性があるという報告もSalvagioniらによってされています 4。

脳疲労によって注意力が低下すると、事故のリスクも高まります。海外の報告では、交通事故のうち10〜40%に運転者の脳疲労が関与している可能性が示されています 1。

このように脳疲労を放置すると、ご自身の健康だけでなく周囲にも影響が及ぶ可能性があり、注意が必要です。

あなたは大丈夫?脳疲労の4つのサイン

脳疲労は身体の疲労と違って自分ではわかりにくいものです。次のような症状が増えていると、脳が疲れているサインかもしれません。ぜひ注意してください。

脳疲労のサイン

-

- ・ケアレスミスが増加する

・作業効率が低下する

・イライラする

・判断に時間がかかる

- ・ケアレスミスが増加する

ケアレスミスが増加する

小さなミスが続くのは脳疲労の典型的なサインです。

普段の自分であればしないような書類の誤字脱字や計算違い、身の回りの物の置き忘れなどが増えているとすれば、それは集中力や注意力が低下し、脳の働きが鈍くなっている証拠です1。

脳が疲れて情報処理が追いつかなくなると、うっかりミスが起こりやすくなります。仕事でミスが重なるときは、脳の休憩が必要だと考えましょう。

作業効率が低下する

「いつもは1時間で終わる仕事に2時間かかる」など、明らかに仕事のペースや効率が落ちている場合も要注意です。

脳疲労により思考スピードが遅くなったり判断力が鈍くなったりすると、作業に時間がかかるようになります 1。

また、段取り良く身の回りのことを進める能力も疲れによって乱れ、結果として生産性が下がってしまいます。「なんだか今日は頭が働かない」と感じる日が増えたときは、脳が疲労でフル回転できなくなっているのかもしれません。

イライラする

感情の変化も脳疲労のサインの1つです。些細なことで腹を立てたり、人に対して寛容になれずイライラしやすいと感じる場合、脳が疲れてストレス耐性が低下している可能性があります。

脳が疲れた状態ではネガティブな感情を抑制する力が弱まることが示されている研究があります 3。脳が疲労すると心の余裕がなくなり、普段なら流せることにも過敏に反応してしまうのです。周囲から「最近怒りっぽいね」と指摘されたら、休息が必要かもしれません。

判断に時間がかかる

身の回りのことの判断や意思決定にやたらと時間がかかるようになるのも脳疲労の兆候です。

脳が疲れていると情報の取捨選択や意思決定に必要な脳の働きが低下します 1。その結果、優先順位をつけたり即断即決したりすることが難しくなり、考え込む時間が増えてしまいます。

たとえばメニューを選ぶのにいつも以上に迷ったり、仕事で些細な決定に時間を要したりする場合は、脳の働きが鈍くなっているのかもしれません。

すぐにできる!脳疲労を解消するセルフケア方法

脳疲労を感じたら、早めの対処が大切です。日常生活で今日から実践できるセルフケア方法を3つご紹介します。

-

- ・休みをとる

・睡眠時間を確保する

・リラクセーション法を試す

- ・休みをとる

休みをとる

脳疲労を解消するためには、まずは意識的に休憩をとることが大切です。脳が疲れているサインを感じたら、できる範囲で構いませんので一度手を止めて休みましょう。

短い休憩でも積極的に挟むことで、作業によって蓄積した疲労を軽減できるというAlbulescuらの研究結果があります 5。

10分未満の短い休憩でも、席を立ってストレッチをするなど、軽い身体活動を取り入れることで疲労回復の効果が期待できます 5。

ポイントは疲れを感じ切る前に定期的に休むことです。一息つくことで疲労の蓄積を防ぎ、長時間にわたって集中力を維持できます。仕事中は1時間に1度、短い休憩を取る習慣をつけるのがおすすめです。

睡眠時間を確保する

十分な睡眠は脳疲労の回復に不可欠です。睡眠中、脳内では日中に溜まった老廃物を洗い流す掃除のような作業が行われます 6。

そのため、睡眠不足が続くと脳に疲労物質が蓄積しやすくなり、慢性的な脳疲労につながります。脳の疲労物質と考えられているグルタミン酸は睡眠中に排出・除去され 2, 6、睡眠が疲労回復に重要であることが分かっています。

一般的に成人は7時間前後の睡眠が推奨されますが 7、個人差もあります。日中に強い眠気を感じたり注意力が落ちていると感じる人は、就寝時間を見直し睡眠負債を解消しましょう。睡眠は脳にとって大事なメンテナンス時間です。

リラクセーション法を試す

ストレスによる脳疲労を和らげるには、リラクセーション法も有効です。深呼吸やストレッチ、瞑想やヨガなどを生活に取り入れてみましょう。

実際に、瞑想やヨガなどのリラクセーション法は、ストレス反応に関わるホルモン(コルチゾール)の分泌や脳の活動を調整し、ストレスへの抵抗力を高める可能性や脳疲労の回復につながる可能性がいくつかの研究で示されています 8, 9, 10。

ご自身に合ったリラックス法を見つけ、日頃からストレスを溜め込まない工夫をしましょう。

自分で脳疲労を解消できないときの対処法

紹介したセルフケアを実践しても脳の疲れが抜けない場合や、疲労感が長期間続いて日常生活に支障をきたしている場合は、専門家の力を借りることも大切です。

慢性的な疲労感の背景に、ほかの病気が潜んでいることもあります。何か身体面の原因が隠れていないか、かかりつけ医に相談してみるのもよいでしょう。

職場での働き方に原因がある場合には、産業医や上司に相談して業務量の調整を図ることも考えてみてください。

専門家の力を借りることは決して甘えではありません。

脳疲労の予防方法

脳疲労を感じたら解消することが大切ですが、日頃から脳疲労をためないようにすることのほうが重要です。脳疲労の予防法について5つ紹介します。

- ・生活リズムを整える

・適度な運動を習慣化する

・休暇を大切にする

・長時間労働を避ける

・ストレスケアを心がける

生活リズムを整える

規則正しい生活と十分な睡眠は脳疲労予防の基本です。毎日できるだけ同じ時間に就寝・起床し、睡眠時間をしっかり確保しましょう。

適度な運動を習慣化する

週に数回の運動を定期的に行うことには、ストレスを受けた際の心の回復力を高める効果が期待できると報告されています 11。

運動はメンタルヘルスに良い影響を与え、結果的に脳疲労の予防につながります。具体的には、ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を週に2-3回行うことから始めてみると良いでしょう。無理のない範囲で身体を動かしていきましょう。

休暇を大切にする

仕事や家事で忙しくても、意識的にオン・オフのメリハリをつけることが大切です。休日には仕事のことを忘れて趣味や家族との時間を楽しみ、脳をリラックスさせる時間を作りましょう。短い休みでも良いのでリフレッシュすることで、脳の疲れを防ぐことができます。

長時間労働を避ける

集中力を保ち続けることは難しいため、残業や詰め込み作業が続くとどうしても疲労が蓄積します。できる範囲で業務量を調整し、連続して働き過ぎないようにしましょう。

「今日はもう頭が回らない」と感じたら、その日は思い切って切り上げる決断も必要です。働きすぎない環境作りが脳疲労の予防につながります。

ストレスケアを心がける

日頃からストレスを溜め込まないよう気をつけましょう。リラクセーションや趣味の時間をもつほか、悩みを抱え込まず周囲に相談することも大切です。心の負担を軽くしておくことで、脳への過度な負担を防ぐことができます。

まとめ|脳の疲れを放置しないこと

長時間の集中作業や慢性的なストレスにさらされると、私たちの脳は疲れ、注意力や感情コントロールに一時的な支障をきたします。しかしそれは、脳がこれ以上のオーバーワークによる損傷を防ぐために発する重要なアラームでもあります。

脳疲労のサインを感じたら、まずはしっかりと休息をとり睡眠を十分に確保することが第一です。また、日頃から生活習慣を整え、適度に身体を動かし、ストレスをこまめに解消することで脳疲労をためないようにしましょう。

もし、ご自身だけでは解消しきれない強い疲労感が続く場合には、専門家の力を借りることもためらわないでください。

脳は心と身体をつなぐ大切な器官です。脳の疲れを自覚したときは放置せず、早めにいたわるようにしましょう。